地震に強い家・耐震住宅、耐震性を上げる建築設計実例・建築知識

(木造住宅の建て替え、地盤調査・補強など) 建築家・設計事務所 大阪|家・注文住宅の住宅設計

無二建築設計事務所は、構造設計士と創る多くの耐震住宅・制震住宅の設計実績と、長年の設計経験から地盤への考慮を含めたご要望に応じたオンリーワンの地震に強い家づくり・注文住宅の設計をします。

木造 |高齢者対応バリアフリー住宅(シニア向け住宅):地震に強い耐震住宅(SE構法)

木造 |中庭のある自然素材住宅:天井の高いリビング:地震に強い耐震住宅(SE構法)

鉄筋コンクリート構造 + 木造 |『 四季の移ろいを感じる住宅 』をテーマにしたセカンドハウス(週末邸宅・別荘)

鉄骨構造|モザイクタイルパターン貼りと連窓サッシのモダンなファサード:地震に強い重量鉄骨造の住宅

鉄骨構造 9階建て|レディーズマンションK:デザイン・ディテールにこだわったファサード・バリアフリーエントランス設計

鉄筋コンクリート打ち放し構造 9階建て|アクティブ派ファミリー用の都市型マンションの設計

耐震性の高い、地震に強い建築設計・住宅設計

当設計事務所・建築家は、新築・リフォームをお考えのお客様に、耐震性の高い、地震に強い家(耐震住宅)づくり・注文住宅の設計をします。

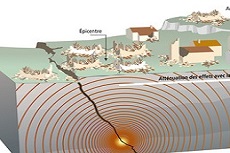

阪神大震災をはじめ、新潟・能登・東北と大きな地震が日本各地で起きております。地震は、いつどこで発生してもおかしくありません。阪神大震災では犠牲者の8割強の方が家や家具の下敷きで亡くなられました。

地震による被害を最小限にとどめながら、大切な家族の安全を守るため、家・住宅の耐震性能を高めて大規模地震に備えたいものです。 日々の暮らしの基盤である住宅は、まず安全・安心であることが一番です。

耐震住宅・地震に強い家:木造 の住宅設計ー金物止め工法①

耐震住宅・地震に強い家:木造 の住宅設計ー金物止め工法②

耐震住宅・地震に強い家:木造 の住宅設計ーSE構法

耐震建築・地震に強い 鉄筋コンクリート 構造(ラーメン構造)の建築設計ー①

耐震建築・地震に強い 鉄筋コンクリート 構造(ラーメン構造)の建築設計ー②

耐震建築・地震に強い 鉄骨鉄筋コンクリート 構造(ラーメン構造)の建築設計

「耐震等級 」・「建築基準法と新耐震基準」について、詳しくお知りになりたい方は下記をご覧ください

耐震住宅をつくるには

建築物の内容によって、基準がございますが、建物を安全に支えるためには柱・梁などの構造部材がしっかりしている事はもちろん、重さ全体を地盤に伝える基礎が頑強でなくてはなりません。

要素としては、

(1)地盤 (軟弱地盤に対する考慮、など)

(2)基礎 (コンクリート強度、鉄筋、など)

(3)構造部材(柱、梁壁、土台、筋交い、耐震壁、構造金物など) (4)構法 (木造は新工法:金物止め工法等があります)

見た目・デザイン・使い勝手などを優先に考えがちですが、構造的な所は、建築物が出来上がってしまえば隠れてしまう箇所です。 後で点検・確認ができません。こういう所こそ、工事金額に関わらず建築物の耐震的な構造内容に心の比重を置いて下さい。

屋根 の素材を 軽量化 して 耐震性を上げる

一般的な建築物において、軽量な屋根と比較して重量がある屋根の場合、重心位置が高くなり揺れが大きくなります。逆に言うと 屋根が軽ければ軽いほど、重心が低くなり揺れにくいということになり地震の揺れによる倒壊の危険が低減されます。

一般的な建築物に使用されている2種類の屋根材の重量を比較すると

● 瓦 屋根は、1平方メートル当たり 約50~60kg、

● 金属(鋼板) 屋根は、1平方メートル当たり 約 3~ 5kg

多種多様な屋根建材がありそれぞれのメリット・デメリットはありますが、建築物の頂部(屋根)は、軽量化を図り地震時の揺れを少なくし、建築物に係る負荷を軽減を施し耐震性に重点を置いた場合は、圧倒的に金属屋根が有利であると言えます。

さらに、他の意見も知りたい方は、下記ページもご参照下さい

新築 実績例

屋根素材:ガルバリウム鋼板段葺き| 床暖房がある平屋建てバリアフリーの高齢者住宅:超高気密高断熱の金物止め工法の家

リフォーム 実績例・・・ 瓦屋根を、金属鋼板屋根に葺き替え、耐震性を向上する

屋根素材:着色ガルバリウム鋼板段葺き|築45年経つ住宅の耐震性を向上させたリフォーム完成時

地盤調査・地質調査

構造を専門とする建築家・設計事務所にとって地盤調査・地盤改良などは、特に考慮する点のひとつであります。

建築地における建築物の形状・位置が決まれば、その建築物が建つ直下の地盤を調査しなくてはいけません。

● スウェーデン式サウンディング調査(SWS試験)

一般的な家・住宅で主に採用されています。

先端にスクリューポイント(スクリュー形状の金属製器具:径33mm、長さ200mm 程度)をつけたロッド(約φ19mm、長さが750mm~1000mmの鉄棒)を地面に突き立て、荷重を掛け、25センチ下がるまでに、ハンドルを何回転させたかによって地盤の強さを表すN値(地盤の硬さを表す指標)を推定します。

地盤調査報告書のデータの見方は、⇒ ⇒ ⇒ 【地盤調査報告書のデータの見方を紹介】を参照ください。

-

《 ロッドの先端に装着したスクリューポイント 》

-

《 調査開始状態 》

● ボーリング調査(ボーリング・標準貫入試験)

ボーリング(Boring=くりぬくこと)によって掘削した孔を利用して、1mごとに地盤の硬さを測定する標準貫入試験(地盤の工学的性質(N値)及び試料を求めるために行われる試験)を行なう調査です。通常は、同時にサンプラーで土を採取します。鉄筋工クリート構造・鉄骨構造などの中規模以上の建築物にはこの方法を使って地盤調査をしますが、一般の木造住宅では使われていません。

耐震住宅 の一般的な 地盤補強工事・基礎工事

敷地の諸条件により異なりますが、平屋建て、2階建て、3階建て程度の木造・鉄骨住宅の場合、建築物本体が地盤下に影響を及ぼすのは、地上より時盤面下10メートルくらいと言われております。

そのため、深く地盤補強をしても効果は地盤面下約15メートルまでであろうといえます。

それ以下が軟弱地盤であっても、建物を建てた荷重がかかっていないので、地盤に対しての影響がないということです。

● 柱状改良(下の写真)

概ね軟弱地盤が約2メートル以上8メートル以下の場合に用いられる方法で、土の中にコンクリートに似た柱を造る方法です。

地盤調査により決定した安定した地盤までセメントミルクを噴射注入します。土と攪拌をし柱状に固め、その上に住宅の基礎部分を作るという工法です。土壌の中にコラムと呼ばれるセメント系固化材(地盤改良用セメント)と土を攪拌した柱状体の杭を造ります。

地盤の状況・強度、質、基礎形状等により設計され、柱状体の径、本数、長さ、配置が決定します。

地盤補強工事:柱状改良

地盤補強工事:柱状改良

地盤転圧工事

● 表層改良(下の写真)

新築する建築物の下部の地盤を撹拌・混合・転圧し、安定処理地盤を構築する工法の事をいいます。

即ち、セメント系の土質固化材を現地盤の土とを混ぜ合わせ、それを締め固めるという施工方法です。

概ね、通常1m3あたり、100kg前後の固化材をバックホーという機械を用いて混合し、基礎が載る範囲を平らな板状(改良厚さは普通約1.0m~2.0m)のような形に固める方法です。

セメント系の土質固化材を撹拌

セメント系の土質固化材を混合

重機により転圧、安定処理地盤を構築する

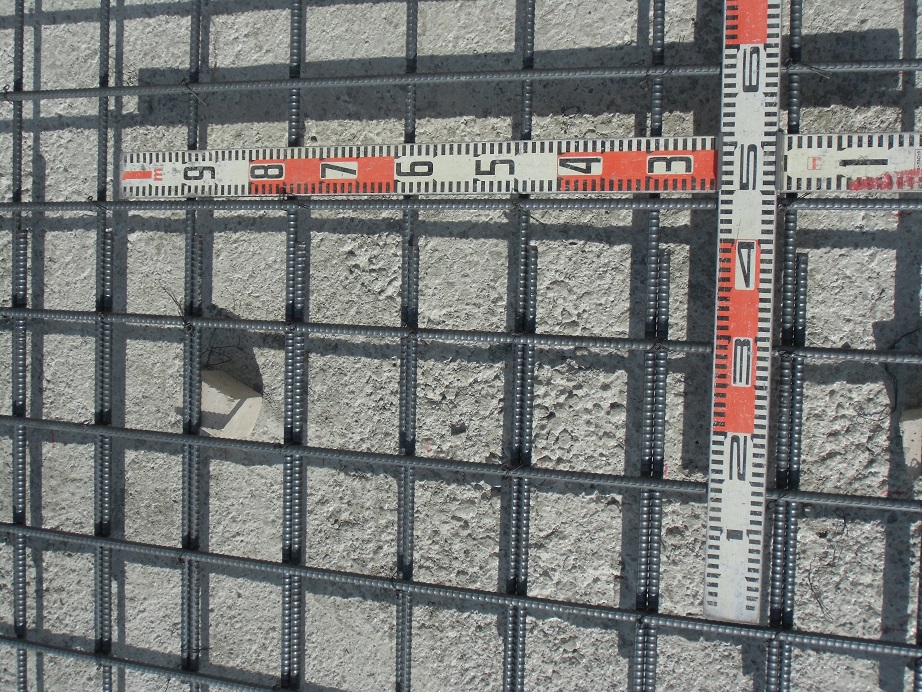

● 配筋検査

建築施工会社の自主配筋検査の上、工事監理建築士、諸官庁・役所の配筋検査を行います。

基礎の配筋検査

役所の基礎配筋検査

役所の基礎配筋検査

当サイトの 建築家との家づくり の 【 住宅設計ガイダンス 】で

「住まいの土台:土地を知ろう ー「敷地調査」 「地盤調査」 「地盤改良」についてー」を説明しています。

家・住宅の耐震補強・耐震診断・耐震改修(耐震リフォーム)

日々の暮らしの基盤である住宅は、安全・安心であることが一番です。

建築物の病は、家族の生命を危険にさらし、近隣住宅の方々にご迷惑を掛ける可能性もあります。特に、地震に対する基準が定められた昭和56年5月以前に建築された建築物は、安心して住み続けて頂けるように、耐震住宅・耐震補強をお考え下さい。

無二建築設計事務所では、新築・リフォームをお考えのお客様に、地震に強い耐震性の高い家・注文住宅の設計を提案します。

阪神大震災をはじめ、新潟・能登・東北と大きな地震が日本各地で起きております。地震は、いつ、どこで発生してもおかしくはありません。

阪神大震災では、犠牲者の8割強の方が家や家具の下敷きで亡くなられました。

地震による被害を最小限にとどめながら、大切な家族の安全を守る為、住宅設計において耐震性能を高め大規模地震に備えたいものです。

不意の災害に対して

◆ 阪神大震災・東日本大震災や他の大震災で建築基準法に準じて建築した建物が損壊・倒壊を受けた事例があります。

人間が確認できない地盤深部で起こる地殻変動が建物に及ぼす影響を想定できない事は、認知して頂かないといけませんが、

不意の自然現象にはできるだけの対処はすべきであると思います。

地震に強い住宅設計について もっと詳しくお知りになりたい方は下記もご参照ください

耐震診断・耐震改修の一般的な流れ(下記内容は業務年度・諸官庁指導内容により変更があります)

住宅の耐震補強の一例

耐震補強-1

構造上、建物のねじれ、耐震性に悪影響を与えますので新しく木製筋交い(白色のたすき掛け)+金物補強を施します。

耐震補強-2

天井部分に水平耐力を考慮した、新しいスチール筋交い(柿渋色)を設置。

★ トピックス ★

住まいの耐震化応援

大阪市では一定の要件を満たす民間戸建住宅等の所有者に対して、耐震診断・耐震改修に要する費用の一部を補助しています。

H26年 6月からは耐震改修に対する補助が拡充されました。

補助要件・内容などは大阪市にお聞きください。

木造住宅建て替え支援

大阪市では、老朽住宅の建替や除却を促進するため、建替相談や補助等の総合的な支援を行っています。

アクションエリア(防災性向上重点地区)や特に優先的な取り組みが必要な密集住宅市街地(優先地区)では、補助要件の緩和および補助対象項目の追加を行い、老朽住宅の重点的な建替の促進を図っています。

詳しい内容は大阪市ホームページをご覧ください。

【 木造住宅建て替え支援の 設計事例 】

私たちの設計事務所の近くにも 第二次世界大戦の空襲をまぬがれた戦前の木造住宅が細く入り組んだ路地に密集する地域があり、火災や地震があると危ないと日頃から思っていました。

写真① → → →

その思いから無二建築設計事務所も「大阪市民間老朽住宅建替支援事業」に「ハウジングアドバイザー認定登録事務所」として安全なまちづくりや住まいづくりのお手伝いをしています。

設計事例としては、右上写真の築100年を超える木造住宅を建て替えた『バリアフリーの高齢者住宅』があります。

写真② → → →

私達は単なる安全面の建て替えだけでなく、住み心地が良く地域のつながりをもたせた、こころのこもった長く住み続けられる家・住宅の設計をしていきたいと思います。

耐震住宅・制震住宅の設計を得意とする大阪の設計事務所:無二建築設計事務所が紹介する、 地震に強い家を建てる前に知っておきたいポイント。

【木造のSE構法・テックワンなどの耐震構法】については、こちらをご覧ください。

耐震相談

1-無料相談

- 初回相談は、当建築設計事務所にて無料で行っています。

建築図面・築年数・増改築履歴・他、現状の住まいがわかる資料をご持参頂きます。

この時、あわせて建物内のリフォーム相談も受けたまわっております。お気軽にご相談ください。

諸事情により当事務所では、耐震のご相談は承っておりますが、耐震診断は行っておりませんので、予めご了承ください。

一般的な耐震診断は、概ね下記によります。

2-耐震診断

- 耐震診断には、一般診断と精密診断があります。

- 耐震診断は、建物の延べ床面積が約30~35坪前後の場合、現場検査に約1日かかり、検査・診断・報告書を作成し、料金は約15~25万円です。

(建物の種類・規模・形状・他により異なります)

その他に簡易な耐震診断として、お客様所有の図面、非破壊による目視調査で分かる範囲の情報または資料による方法があります。

都道府県・市町村により補助金がありますので、ご利用下さい。

3-耐震改修設計

- 予算と目標強度に応じた設計のご提案、工事費用の見積もり書の作成。耐震改修設計料は、建物の延べ床面積約30~35坪の場合、約30~35万円です。

(建物の種類・規模・形状・他により異なります)。

4-工事見積もり工事契約

- リフォーム工事の場合、建物を解体してみないと理解できない点が多くあり、解体後に建物の構造的・仕上げの対処方法の考慮を必要とする場合が多くある為、当事務所と業者との意思疎通を円滑に図るために、当設計事務所と関係のある施工会社に施工を依頼しています。

工事費・工事内容・工事期間・他の確認をします。

工事費用は、施工会社より工事費一式の金額ではなく必要な資材・数量・他を明記した詳細な見積書を提出します。

耐震改修のみの工事費用は、様々な建物内容により異なりますが、比較的大きく占める金額層は、建物の延べ床面積が約30~35坪前後の場合、約150万円~約300万円です。

耐震改修のみの工事監理費は、様々な建物内容により異なりますが、比較的大きく占める金額層は、建物の延べ床面積が約30~35坪前後の場合、約20万円~約30万円です。

5-耐震改修工事の補助制度

- 都道府県・市町村によって、耐震改修工事の補助金がありますので、ご利用下さい。

ただし、補助金を受けるにはさまざまな要件があり、その要件を満たすためにかえって工事費がかさむ場合があります。 - 大きな視点で考えることが必要です。

ご注意|上記2項~5項は当設計事務所の事情でお受けできない場合があります。

建築家・設計事務所の注文住宅の設計に求められる重要なことの一つには、家族が安全に暮らせること。

そのためにも、不意に起きる地震対策は大切な要件です。

新築はもちろんリフォームされる際にも、できるだけしっかりと対策される事をお薦めします。

地震に強い家づくりについて もっと詳しくお知りになりたい方は下記もご覧下さい

無二建築設計事務所:建築家は、数多くの家づくり・注文住宅、マンションで快適な住まいへの設計をする設計事務所です。

大阪の設計事務所が創る家・住宅設計は、住み始めてからも愛着がまし、共に過ごす時間を楽しんで頂けると思います。

ビル,マンションの設計、家づくり・注文住宅の設計でこだわりの建築を大阪の建築家:無二建築設計事務所と叶えてみませんか。