二世帯住宅の設計実例とポイント

建築家・設計事務所 大阪|二世帯の家づくり・注文住宅の住宅設計、リフォーム

二世帯住宅をきっかけにお互いのライフスタイルを認め合うのが仲良く住まうコツです

二世帯住宅はシェアハウスの究極形

歳を重ねていくと自分たちの暮らしにも変化が訪れます。

実家の改装や土地の分配を機に、介護を見据えて、

など二世帯のを考える機会は様々あります。

自分たちの暮らしのパターンができたころに、実家の暮らしが入ってくる。

気心知れたといっても実家を離れていると、

世間の状況はもとより家族のルールや価値観も

多少なりとも変わっていることが少なくありません。

ましてや、パートナーのいずれかは元は他人です。

ここでは、携わってきた二世帯住宅での経験より、

何に気を配り設計してきたかなどをお伝えしたいと思います。

二世帯で住まう秘訣は、つかず離れずの「距離」の取り方

世代の違う家族が同じ場所に住まうのです。

歳を重ね身体能力の変化や滞在時間など時間や空間の捉え方が違ってくるのは当然です。

二世帯住宅の多くはサザエさん家族のように

「親世帯と子世帯が住まう」ことです。

それ以外のケースは、「受け入れる準備をしておく住まい」や

「親世帯と子世帯は近接して住まい、親世帯側に子の仕事場を併設」しておくこともあります。

「スープの冷めない距離」、つかず離れずの関係性、距離の取り方が大切になってきます。

二世帯住宅/シェアハウスのタイプ

それぞれの生活パターンや、子育てなど家族とのかかわり方、家事のスタイルなど、よく話し合いましょう。

お互いのライフスタイルを尊重しながら、無理なく過ごせる距離感を見つけることが大切です。

完全同居型の二世帯住宅

【メリット】

・食事やお風呂など共有することで、光熱費が低減できる。

・建築費用も他のスタイルに比べて抑えられる。

・太陽光発電などエネルギーファームを利用して電気やお湯をつくり、エネルギー効率を高めてシェアすることで、

より二世帯住宅のメリットが活かせる。

【デメリット】

・すべてを共有するとプライバシーの確保が難しい。

一部分離型の二世帯住宅

【メリット】

・それぞれのプライバシーは尊重しながら、「つながり」を感じることができる。

【デメリット】

・建築費用が完全同居型よりかかる。

・2世帯分の光熱費が必要になる。

世帯独立型の二世帯住宅

【メリット】

・各世帯の時間帯のずれや生活スタイルの違いなどを気にせずに、お互いが心地よく暮らせるように設計できる。

・住宅内を完全に分離させるだけでなく、二世帯間を結ぶ出入り口を設置し、同じ屋根の下に過ごす

安心感を得られる配慮できる。

【デメリット】

・住宅設備を含め概ね2軒分の建築費用がかかる。

・2世帯分の光熱費が必要になる。

シェアの作法|「二世帯だからこそ」できることをイメージする

二世帯住宅のゾーニング

それぞれの生活スタイル(食事・就寝・入浴・外出や帰宅・来客など)の時間帯や場面、動線を考慮し設計をします。

親世帯・子世帯・共有のスペースをバランスよく配置し、お互いのプライバシーを守りながら、共に快適にすごせる空間づくりを考えましょう。

・寝室の上に、浴室やトイレ、音が出る部屋を設けないなど、上下階の間取りの関係に配慮しましょう。

・玄関や浴室を共有する2世帯住宅ながら夜遅く帰宅することが多い場合は、

直接出入りできる勝手口やシャワールームなどを設けると、ストレスが減らせます。

・住宅内の吹き抜けは、開放感が得られますが、音も筒抜けになりますので要注意。

・意外と気になる設備機器配管から伝わる給排水の音には配慮し、できるだけ短く単純になる設計をしましょう。

・LDKを独立させる場合もお互いを招くことができる設えや動線にしておくとストレスなく交流しやすくなります。

ダイニングキッチン|食を通じて「集う」中心となる場所。

・キッチンがメインのアイランド型やペニンシュラキッチンなど回遊性のあるキッチンは

複数での調理や配膳・食事がしやすいだけでなくコミュニケーションもとりやすくなります。

・3世代での調理はお手伝いや教わったりしながら、子どもの自立心やきずなも深まります。

・ダイニングテーブルもすこし大きめにすれば、一緒に食事ができて話も弾みます。

食卓テーブルの上に換気扇を設けることで、お鍋や焼き肉など煙やにおいなども気にせず楽しめます。

・ママが帰るまでおばあちゃんと一緒にお子さまが勉強をしたり、趣味のスペースになったりと、日頃集う場になるでしょう。

・キッチンを共有するのは、それぞれの料理センスの融合の見せどころ。

でも自分だけの時間も持ちたいなら、片方の世帯にミニキッチンを設置するのもお薦めです。

リビング|家族ならではの時間づくり

映画や運動会など子どもの行事を観たり、ゲームをしたり、家族みんなが集うことで思い出を育む貴重な場所となるでしょう。

家族だからこそ見せる顔や姿、家だからこそダラダラしてもいい場所です。

家族ならではの時間づくりの空間にしていきましょう。

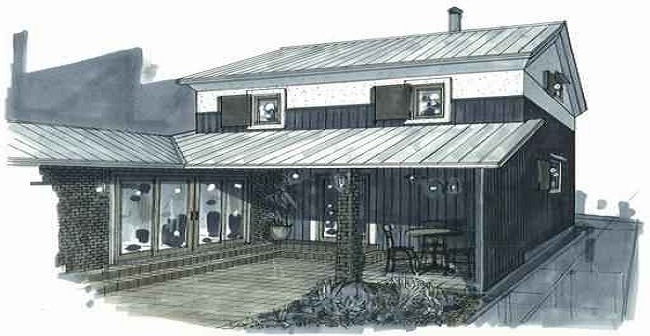

中庭・アウターリビング|

自宅にいながら、太陽の光と開放感が得られ外の視線を気にせずに家族だんらんの時間をすごせるアウターリビングを日々の暮らしに取り入れてみるのもいいでしょう。

部屋に広がりと明るさをもたらせると共に、アウターリビングとして、憩いの場になったり、ガーデニングや家庭菜園などをもうけると自然な交流の場として活用できます。

和室|仏間や法事、ゴロゴロできる床

二世帯でのよくある課題は和室、とくに仏間が必要な場合です。

来客ゾーンと生活ゾーンを分け玄関からプライベート空間を通らずに入れる位置にしたり、日常的に使えるようにしたりと様々です。

個室にもなる空間に設計した和室

和室をリビングと玄関に隣接させ廊下をうまく使うことで独立性を保った部屋になります。間取りによってハレの間にもケの間にもなる和室ならではのユニバーサル空間の特性が現れ、来客はもちろん、親の介護に、子ども部屋に、はたまた自分の臨時の個室として利用できます。

エレベーター|床が動くという考え方

ホームエレベーターを設置してバリアフリー住宅に

戸建て住宅では加齢を重ねたり足腰が弱ってくると、階段の昇り降りがおっくうになり、2階部分をほとんど使用せず1階のみで生活する事が多く見受けられます。 ホームエレベーターを設置する事で、車椅子だけでなく、階段での事故や疲労を気にせずにフロアの移動が可能となり、快適な生活がおくれる「フロアフリー」化を図ることができます。

【メリット】

・車椅子に乗った状態でも、各階を移動できる。(バリアフリー)

・大型の荷物などの移動が便利。

【デメリット】

・一般的な階段式昇降機(いす式)よりも価格が高い。

・既存物件の場合、スペースの確保が難しい。

・設置するには、建物の基礎工事・躯体などの改修工事が必要。

二世帯住宅で快適に暮らすための見えないところの気配り

音や振動への対処

同じ家・住宅内に住む際に問題になりがちな音や振動は、しっかり対策してストレスを減らしましょう。

【防振ゴムの設置】

上の階からの生活音などの振動が下の階に伝わるのが少なくなるように、床仕上げ材を張る前に 防振ゴム( 下写真:黒い部分 )を設置する住宅設計。

防振ゴムを設置 → → →

防振ゴム設置の上に構造用合板を張る

吸音材・断熱材の使用

給水管・排水管の配管に吸音材を巻いて、音の伝わり・結露の軽減を図る住宅設計を施します。

「スープの冷めない距離」|何でつながるか?がポイント

二世帯住宅だからできる、一つ屋根の下に暮らすメリットを活かして、

家族みんなが安心で快適な暮らしができるような住まいの設計を提案します。

二世帯住宅の騒音や振動対策について もっと詳しくお知りになりたい方は下記もご覧ください

大阪の設計事務所が創る住まい/家・注文住宅の住宅設計は、住み始めてからも愛着がまし共に過ごす時間を楽しんで頂けます。

ビル・マンションの設計、家造り・注文住宅の設計でこだわりの建築を大阪の建築家:無二建築設計事務所と叶えてみませんか。